Das Praxispapier zeigt auf, dass die öffentliche Hand im Zeitalter permanenten Wandels ein Umdenken und vorausschauende Ansätze für Transformationsregionen benötigt. Fallstudien und Projekterfahrungen illustrieren, wie der Wandel gestaltet und resiliente Strukturen etabliert werden können.

These 1 Wir leben im Zeitalter des permanenten Wandels

These 2 Regionale Transformation ist eine strategische Kernaufgabe der öffentlichen Hand

These 3 Die erfolgreiche Gestaltung von regionaler Transformation erfordert ein Umdenken

Strukturwandel ist, spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts, ein gesetztes Thema auf der Agenda von Politik und Verwaltung. Neu ist: In einer immer stärker vernetzten Welt wird die tiefgreifende Veränderung ökonomischer, ökologischer, sozialer und räumlicher Strukturen vom Einzelereignis zum Dauerzustand.

Für die öffentliche Hand erfordert dies ein Umdenken – und bietet zugleich Chancen: Wir sind davon überzeugt, dass regionaler Wandel ein zentrales strategisches Thema für die öffentliche Verwaltung darstellt. Zugleich sind neue Ansätze im Denken und Handeln gefordert, um diesen Wandel zukünftig gestalten – und dessen Chancen für eine nachhaltige Transformation der betroffenen Regionen zu nutzen.

Wir stellen Ihnen nachfolgend drei Thesen zur regionalen Transformation vor, die wir auf Basis unserer Beratungsarbeit mit Organisationen auf kommunaler und Landesebene erarbeitet haben.

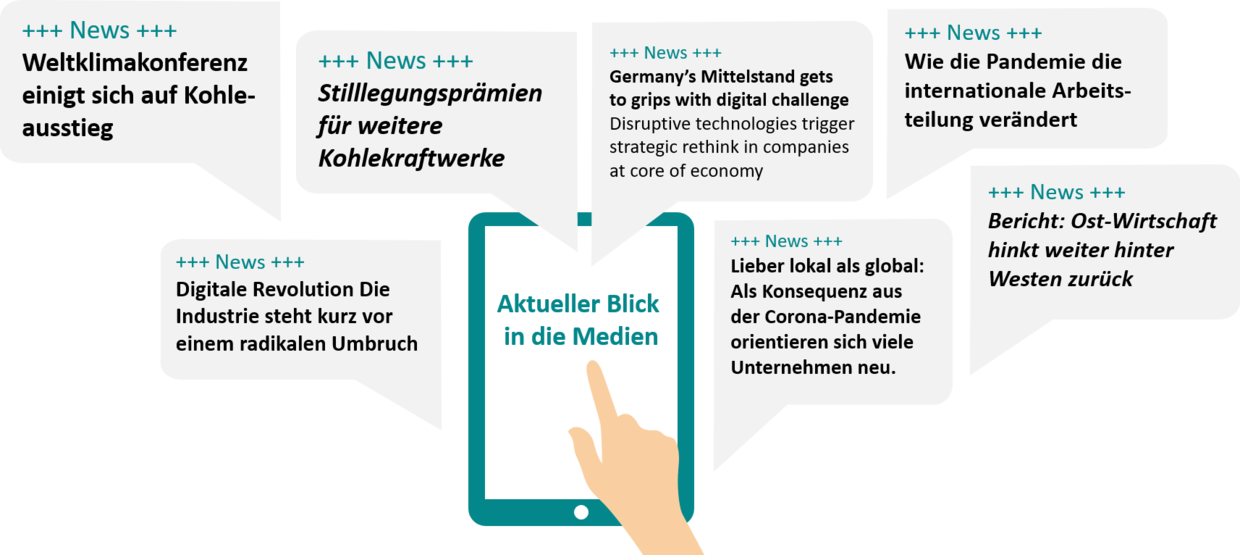

Ein kurzer Blick in die jüngsten Schlagzeilen zeigt: Wir leben in bewegten Zeiten für Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Deutschlands Ausstieg aus der Kohleverstromung, gemäß jüngstem Koalitionsvertrag idealerweise bis 2030, hat bereits heute sichtbare Transformationsprozesse angestoßen, die durch umfangreiche Förderprogramme flankiert werden. Bedingt durch die Corona-Pandemie re-regionalisieren sich in rasendem Tempo Lieferketten und Produktionsstrukturen – mit fundamentalen Auswirkungen auf lokale Strukturen. Und auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung bestehen hartnäckige Unterschiede zwischen Ost und West, beispielsweise hinsichtlich Wirtschaftskraft und Lebensverhältnissen vor Ort.

Bei diesen und vielen weiteren Geschehnissen handelt es sich nicht einfach um vorübergehende Phasen oder vorgezeichnete lokale Entwicklungen. Stattdessen beobachten wir tiefgreifende und langfristige Veränderungsprozesse gesamter regionaler Ökosysteme und ihrer räumlichen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturen. In anderen Worten: Es vollzieht sich eine regionale Transformation. Dieser Begriff umschreibt sowohl die eigentliche Veränderung der Strukturen als auch jener Maßnahmen, um diesen Wandel zu gestalten.

Ihre besondere Größenordnung und Komplexität eint diese Herausforderungen. Zugleich bieten sie die – seltene – Möglichkeit, grundlegende Weichenstellungen für eine ganze Region vorzunehmen.

Dabei ist Strukturwandel, so mag man denken, heutzutage ein bekanntes Thema – und oft negativ belegt. Einerseits liegt dies daran, dass hierunter tiefgreifende Veränderungen vom Erscheinungsbild einer Region bis in den Alltag vor Ort fallen. Andererseits erfolgen trotz großem Handlungsdruck der Umbau bisheriger Strukturen und das Schaffen neuer Beschäftigungsmöglichkeiten oftmals nur langsam.

Der Wandel des Ruhrgebietes seit den 1950er-Jahren steht beispielhaft für diesen „langsamen“ Wandel: Lange Zeit hatten Subventionen und politisches Handeln maßgeblich zum Ziel, die Arbeitsplätze im Kohle- und Stahlsektor so gut es geht zu erhalten. Die konsequente Transformation dieser Region gelangte erst später auf die Agenda der Handelnden.

Die Folge: Der tatsächliche Strukturwandel vollzog sich abrupt und mit langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft der Region. Die öffentliche Hand spielte hierbei eine zentrale Rolle, wobei die Rollen für Politik und Verwaltung klar sortiert waren: Die Wirtschaftspolitik agierte und setzte inhaltliche Prioritäten, die Verwaltung reagierte, sie „verwaltete“ den Wandel und seine Abläufe.

Bereits der Strukturwandel des 20. Jahrhunderts war eine langfristige Herausforderung. Oftmals waren jedoch die Auslöser des Wandels, der Zeithorizont für Maßnahmen oder deren Erfolgskriterien gesetzt. Seitdem haben sich die Rahmenbedingungen fundamental geändert und die Taktzahl der Veränderung erhöht.

Ein wichtiger Faktor hierfür ist die umfassende Digitalisierung, deren Grundprinzip „Innovation durch Disruption“ lautet – in anderen Worten: Permanenter, tiefgreifender Wandel. In einer globalisierten Welt wirkt dieser rasch auf unterschiedlichste lokale Strukturen. Dies geschieht vor dem Hintergrund langfristiger Entwicklungen wie dem Klimawandel oder gesellschaftlicher Phänomene wie Migration oder Demographie. Die Folge: Auch Regionen, die lange Zeit durch Stabilität und Kontinuität geprägt waren, spüren den Wandel. Zugleich überlagern, beeinflussen oder verstärken sich lokale wie globale Trends fortlaufend und schaffen ein vielschichtiges Spannungsfeld.

Der Strukturwandel des 21. Jahrhundert ist daher anders – er wird vom Einzelereignis zum Dauerzustand.

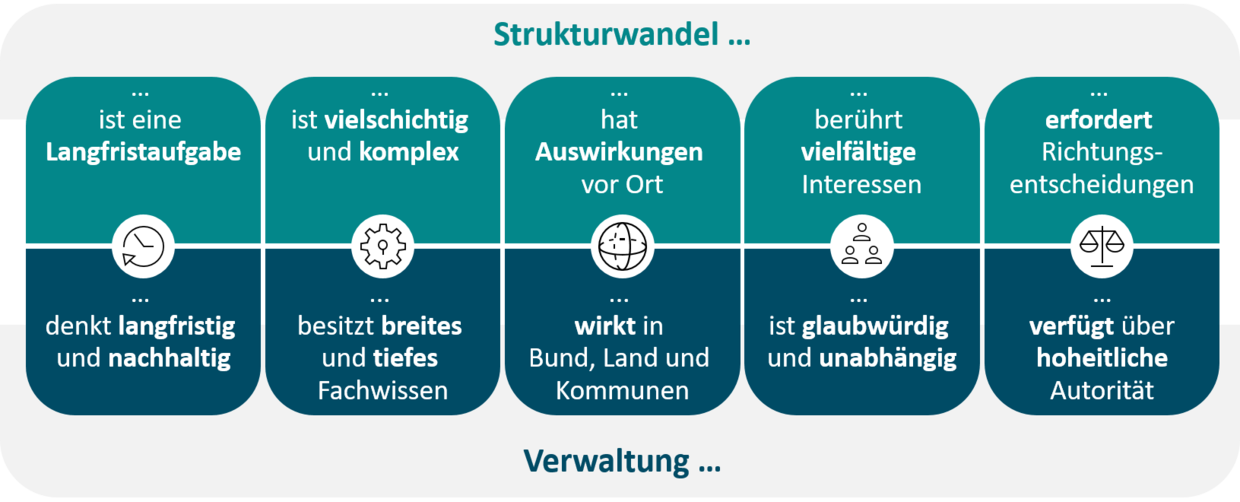

Ein Markenzeichen der regionalen Transformation ist ihre Vielschichtigkeit. Thematisch lässt sich dieser daher kaum umfassend definieren, sondern eher über ihre Charakteristika annähern. Unsere Beispiele zeigen: Es geht immer um umfassende Veränderungen auf mehreren Feldern – von Wirtschaft und Gesellschaft bis zu Raum oder Ökologie.

Die Komplexität dieser Fragestellungen ist folglich hoch und geschieht in einem enorm breiten Stakeholder-Umfeld. Während die Perspektive klar langfristig orientiert ist, sind die Auswirkungen in der Regel unmittelbar erlebbar. Dies erfordert prägende Entscheidungen – die letztlich immer einen klaren regionalen Fokus haben. Alle diese Charakteristika gelten dabei gleichermaßen für die Ereignisse, die die Transformation auslösen und auch für die Maßnahmen, diese Transformation zu gestalten.

Auf Basis dieser Eigenschaften ist die Verwaltung die natürliche Gestaltungsakteurin des regionalen Wandels. Inhaltlich verfügt sie über die erforderliche Breite und Tiefe, die relevanten fachlichen Themen abzudecken – von Wirtschaft und Sozialem bis zu Infrastruktur und Umwelt. Als etablierte und unabhängige Akteurin kann sie unterschiedlichste Interessengruppen glaubwürdig einbinden.

Die Verwaltung denkt zudem langfristig und nachhaltig und in einer Perspektive jenseits von Legislaturperioden oder Jahresabschlüssen. Dabei ermöglicht die Organisation der öffentlichen Hand, auf allen Ebenen wirksam zu werden: Vom Bund über die Länder bis in die Kommunen. Letztendlich besitzt auch nur die öffentliche Hand jene hoheitliche Autorität, die erforderlich ist, strukturelle Richtungsentscheidungen für ganze Regionen zu treffen und umzusetzen.

Regionale Transformation ist ein zentrales Thema der öffentlichen Hand – und ihre Gestaltung sollte daher eine strategische Kernaufgabe der öffentlichen Hand bilden.

In einer Welt, in der Wandel allgegenwärtig ist, sind neue Ansätze im Denken und Handeln gefordert, um trotz permanenter Veränderungen weiterhin zu gestalten und nicht lediglich zu reagieren. Das bedeutet insbesondere: Die regionale Transformation muss ganzheitlich gedacht – und als Chance für die Zukunft statt als Krise des Status quo aufgefasst werden. Wo dieses Umdenken bereits stattfindet, zeigen sich vielversprechende Entwicklungen.

Im Ruhrgebiet entwickeln heutzutage Land, regionale Wirtschaftsförderung und Kommunen gemeinsam übergreifende Strategien, um die Transformation von einer Industrie- zur Wissensregion voranzutreiben. Dabei lässt der strategische Ansatz bewusst Raum für lokale Schwerpunktsetzungen, zum Beispiel auf Gesundheits- oder Cybersicherheitsthemen in Bochum.

Der beschleunigte Ausstieg aus der Braunkohleförderung und -verstromung bedeutet eine gewaltige Transformationsaufgabe für das Rheinische Braunkohlerevier. Dem Land Nordrhein-Westfalen bietet sich die Chance, eine europäische Demonstrationsregion für eine Industrie nach der fossilen Energieträgernutzung beispielhaft zu gestalten. Den strategischen Rahmen bildet das Wirtschafts- und Strukturprogramm der von der Region getragenen Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH, das eine übergreifende Vision für die Zeit nach der Braunkohle entwirft sowie spezifische Zukunftsfelder als Grundlage einer stärkenorientierten Wirtschaftsförderung definiert.

Die „Stabsstelle Strukturwandel Rheinisches Revier“ im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen koordiniert den Transformationsprozess vonseiten der Landesregierung. Mit dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen wurde die rechtliche Grundlage für die vom Bund zugesagte strukturpolitische Unterstützung des Rheinischen Reviers gelegt. Zu den ersten nun angelaufenen Fördermaßnahmen gehört das „Starterpaket Kernrevier“, in dessen Rahmen die 20 besonders vom Strukturwandel betroffenen Kraftwerksstandorte und Anrainerkommunen der Tagebaue sowie die drei Tagebau-Umfeld-Initiativen unterstützt werden.

Seit September 2020 begleitet die PD im Auftrag der Stabsstelle die Umsetzung dieses „Starterpakets“ und berät die Projektbeteiligten der Kommunen und der Tagebau-Umfeld-Initiativen, ihre Entwicklungsideen zu konkretisieren und den Strukturwandel aktiv zu gestalten. Dazu zählen beispielsweise Projekte für eine innovative Mobilität, für Gründungen, für den Tourismus sowie nachhaltige bauliche und energetische Lösungen oder städtebauliche Maßnahmen.

Moderne Ansätze in der Verwaltung sind somit eine Grundvoraussetzung.

Darüber hinaus sehen wir vier weitere Erfolgsfaktoren, damit die öffentliche Hand ihre Rolle wirkungsvoll wahrnehmen kann:

Das Team Strategieberatung der PD begleitet die öffentliche Hand bei der strategischen Gestaltung der regionalen Transformation.

Sprechen Sie uns gerne an – wir unterstützen Sie gerne.

Dr. Julian J. Tenorth Principal Expert

+49 152 284 637 43 Hamborner Str. 55 40472 Düsseldorf

Irina Saal Managerin

+49 173 242 50 35 Im Fleethof, Stadthausbrücke 3 20355 Hamburg